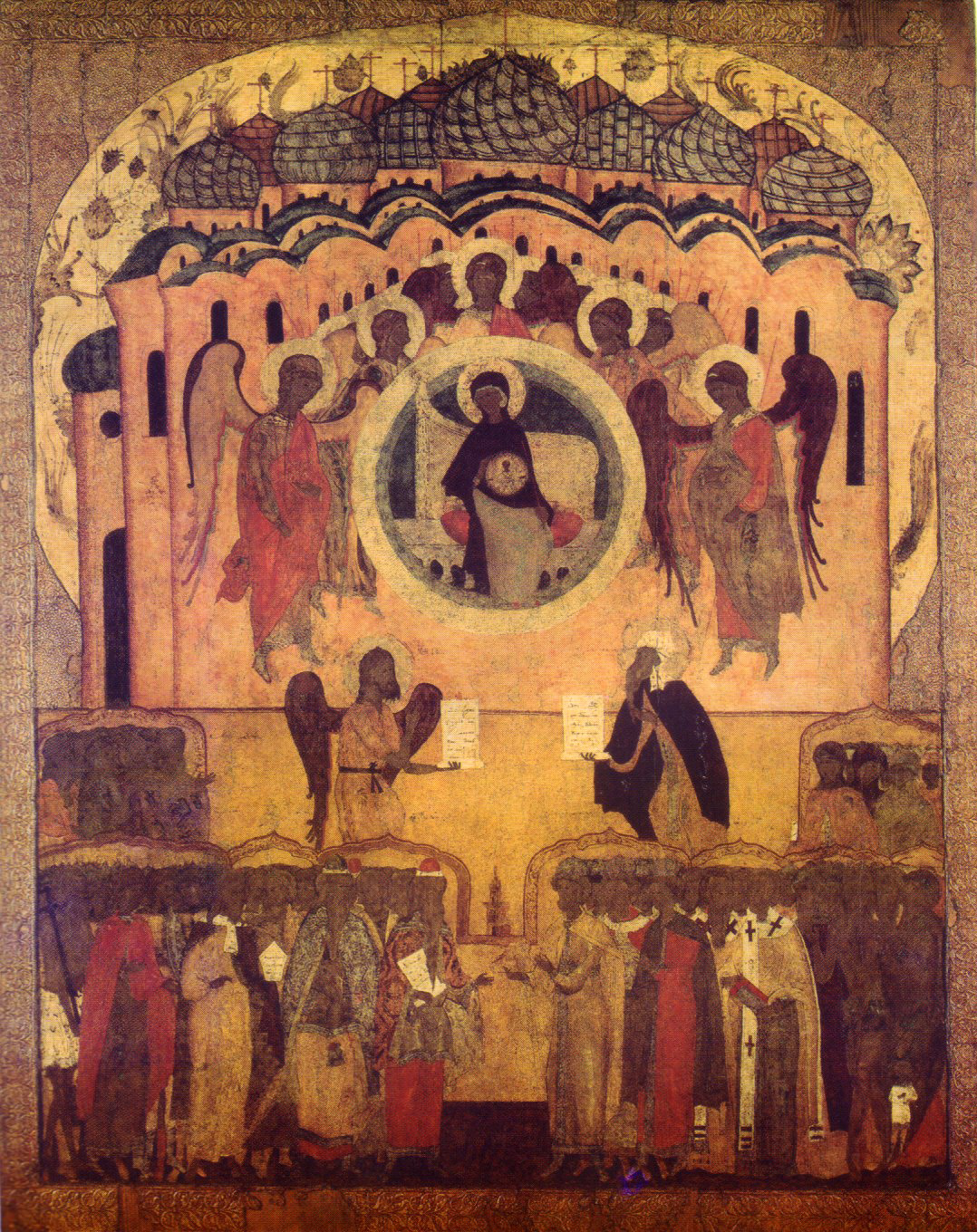

Северная иконопись

Иконописное искусство на Севере стало развиваться с появлением там христианства, с началом строительства церквей и монастырей. На северной иконописи (школы архангельских, каргопольских, строгановских и других «северных писем») очень рано, с XIV–XV вв., сказалось влияние Новгорода, позднее в ней отразилось и влияние Ростова Великого, Владимира и, наконец, Москвы.

Традиции иконописных школ центральной Руси, которые легли в основу северного иконописания, дополнялись местными особенностями. С XVI века формируются местные художественные традиции.

В северной иконописи складывается свой пантеон наиболее почитаемых святых. Самым популярным был святитель Николай. Икона, изображающая Николая Чудотворца, была в местном ряду почти каждого храма. Особым почитанием пользовались и святые подвижники Зосима и Савватий Соловецкие, Антоний Сийский, Никодим Кожеозерский, Александр Ошевенский и праведники Артемий Веркольский и Прокопий Устьянский. Именно их изображения можно увидеть на большинстве северных икон.

Постепенно иконописание на Русском Севере сформировалось как ремесло. Появились поколения иконописцев со своей спецификой и традициями (Струнины, Зубовы, Чалковы, Максимовы, Богдановы-Карбатовские). Появились иконописные артели и объединения. Одним из самых известных было Ремесленное объединение северных Иконников. Главная ценность их работы заключалась в том, что новые иконы переписывались с подлинников, передавались навыки иконописания.

Иконописные школы стали развиваться благодаря созданию Холмогорской и Важской епархии, которую возглавил талантливый архиепископ Афанасий. Он организовал в Холмогорах артель из двенадцати иконописцев. Самым талантливым из них был Иван Васильевич Погорельский (1677–1755), который, кроме иконных досок, копировал «тем же куштом слово в слово» полотна кисти изографа Степана Нарыкова, например, портрет архиепископа Холмогорского и Важского Афанасия (1698 г.). Благодаря ему активизировалось строительство церквей и соборов, при архиерейском доме была создана многочисленная артель иконописцев (иконная келья), мастера которой писали сложные сюжеты по иконографии и занимались перепиской книг. Столь же выдающимся человеком можно назвать и основателя Антониево-Сийского монастыря Антония. Он сам писал иконы, а также организовал знаменитую иконописную мастерскую, мастера которой создали уникальный свод иконописных образцов — Сийский иконописный подлинник.

Московские иконописцы, работавшие по заказам купцов Строгановых, создали особое, так называемое «строгановское письмо» в русской иконографии. В нем ценилось техническое мастерство и тщательность художественного исполнения. Фигурам святых на сольвычегодских иконах придавалась утонченная красота, их рисовали в золотых одеждах. Известны имена мастеров Прокопия Чирина, Никифора, Назария, Истомы и Федора Савиных. Судя по письменным источникам, на Соловках в XVII в. работали 45 иконописцев. Среди них были монахи, монастырские «служки», трудники, а также приезжие «иконники» из Вологды, Костромы и Холмогор.

Крупными центрами иконописания были Соловецкий, Антониево-Сийский, Сурский, Кожеозерский, Красногорский монастыри. В них сформировались свои приемы и традиции иконописи, которые можно назвать уникальными. Такие иконописные школы как Соловецкая, Холмогорская, Строгановская стали известны по всей России. В биобиблиографический словарь «Северные иконописцы» Т. М. Кольцовой вошли 355 статей о мастерах-иконописцах, чьи произведения стали почитаемы и известны далеко за пределами Русского Севера.

В XIX веке в Архангельске появились первые частные иконописные мастерские. Они принимали заказы на исполнение художественной церковной и иконостасной живописи (мастерская Д. К. Катинова, затем — мастерская Д. Д. Терентьева). А в конце XIX — начале XX вв. в архангельских духовных учебных заведениях началось преподавание иконописи.

Во второй половине XVIII века на Севере активизировалось культовое строительство, вместе с ним стала развиваться монументальная роспись храмов. Большинство иконописных традиций отразились и в фресковой живописи — изображались почитаемые святые, сюжеты из Евагелия, города и монастыри, древние постройки, не дошедшие до наших дней. Росписью храмов занимались те же крестьянские и артельные иконописцы. Холмогорские мастера Семен и Василий Спиридоновы расписали Зосимо-Савватиевский предел Спасо-Преображенского собора Соловецкого монастыря, а онежская артель во главе с И. И. Богдановым-Карбатовским оформила несколько комплексов «небес» в деревянных храмах. Все это придавало особую красоту северным храмам и подчеркивало их самобытность.

В конце XVI — начале XVII века всюду на Севере возводились тябловые иконостасы. Их местный ряд занимали как деревянные иконы, так и скульптурные изображения Николы Можайского, Георгия Победоносца, Николая Чудотворца, размещенные в отдельных резных киотах со створами. Чуть позже в крупных городах и монастырях вместо тябловых иконостасов стали сооружать высокие, украшенные резным декором, многоярусные иконостасы. В них, наряду с узорной резьбой, широко использовались декоративные возможности деревянной пластики («Спас Нерукотворный», «Тайная вечерия», «Распятие с предстоящими»). Долгое время предпочтение отдавалось произведениям киотной скульптуры, деревянным рельефным иконам, складням и крестам. Основными художественными центрами были Холмогоры, Соловки, Сольвычегодск, Каргополь. К сожалению, многие ценные произведения деревянной иконостасной скульптуры не сохранились до наших дней. Усилиями музейного объединения «Художественная культура Русского Севера» в Архангельске в 1995 году прошла выставка «Резные иконостасы и деревянная скульптура Русского Севера XV — XIX веков». На ней были представлены уникальные коллекции, которые иллюстрируют историю развития иконостасной скульптуры на обширной территории Архангельской области.

Северная иконопись имеет свои особенности и специфику: её колорит — сдержанный и неяркий, её отличает декоративность и простота живописных приемов, доски северных икон, как правило, изготавливались из хвойных пород древесины, это искусство преимущественно крестьянских мастеров.

Иконопись Русского Севера не сложилась в «северную школу иконописи», но в XIX-ом веке появился в искусствоведении термин «северные письма» для обозначения произведений иконописи, созданных местными живописцами русского Севера, и стилистически близких к ним. Э. С. Смирнова писала: «Нам представляется, что по отношению к изобразительному искусству Севера самым удачным остается термин «письма», появившийся еще в ХIХ веке. Искусство огромного Севера распадалось на ряд таких писем... Нет «северной школы» («северных школ»), а существует сложное, многообразное в проявлениях, разветленное искусство различных северных областей».

Сегодня понятие «северных писем» вошло в массовый языковой обиход, возрос интерес к иконописи Севера, лучшие памятники северной иконописи экспонируются в крупнейших музеях России и за рубежом, издаются каталоги выставок.

ИСТОЧНИКИ:

Иконы Русского Севера: Двинская земля, Онега, Каргополье, Поморье : ст. и материалы / ред.-сост. Э. С. Смирнова. – М. : Северный паломник, 2005. – 352 с.

Кольцова, Т. М. Северные иконописцы : опыт биобиблиогр. слов. / Т. М. Кольцова. – Архангельск : Сев.-Зап. кн. изд-во, 1998. – 192 с.

Резные иконостасы и деревянная скульптура Русского Севера : мат. конф. 13-17 июня 1995 г. / сост. Т. М. Кольцова. – Архангельск : ВХНРЦ, 1995. – 207 с.