«Зима еретическая на дворе…»

Раскол второй половины XVII века — одна из трагических страниц русской истории, начавшаяся с церковной реформы, а обернувшаяся разделением русского общества на два непримиримых лагеря, последствия которого не изжиты до сих пор. Сторонники древлеправославия готовы были положить жизни за свои убеждения, а никониане (и стоящая за ними светская власть) жестко преследовали их, называя еретиками и раскольниками. Только к концу XIX века ситуация в обществе изменилась настолько, что стал возможен цивилизованный диалог и потребовалось более нейтральное слово. Широкое распространение получил термин «старообрядцы».

К началу XVII века вопрос о чистоте веры стоял очень остро: вера пронизывала всю жизнь человека того времени, а Смута и прочие события Бунташного века многими современниками толковались как наказание Божие за отступление народа и его правителей от христианских заповедей. Необходимость церковных реформ не вызывала сомнений и горячо обсуждалась в кружке ревнителей благочестия, сформировавшемся вокруг молодого царя Алексея Михайловича. Среди членов кружка были Стефан Вонифатьев, Иван Неронов, Федор Ртищев, а также будущие враги — Никон и Аввакум, люди суровые и горячие, не склонные к компромиссам.

Существовало два варианта того, на что ориентироваться при исправлении богослужебных книг и обрядов: на старые русские рукописи или на современные греческие книги. Сторонники первой точки зрения справедливо указывали на то, что греческие издания XVII века — вовсе не образец древнего благочестия, они давно уже печатаются в католических типографиях Венеции и Парижа. Однако сторонником второй точки зрения был сам царь, его воля и решила исход противостояния: реформы начались в 1651 году, а в 1654 году на Московском соборе было заявлено о справе печатных книг по греческим образцам. Помимо изменения написания отдельных слов («Иисус» вместо «Исус») редакции подвергались сами тексты книг, а также некоторые обряды.

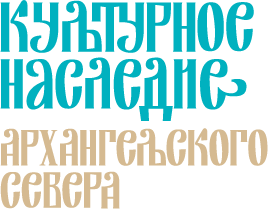

Среди главных нововведений были замена двоеперстного крестного знамения троеперстным, двойной аллилуйи — тройной, восьмиконечного креста — четырехконечным, земных поклонов — поясными.

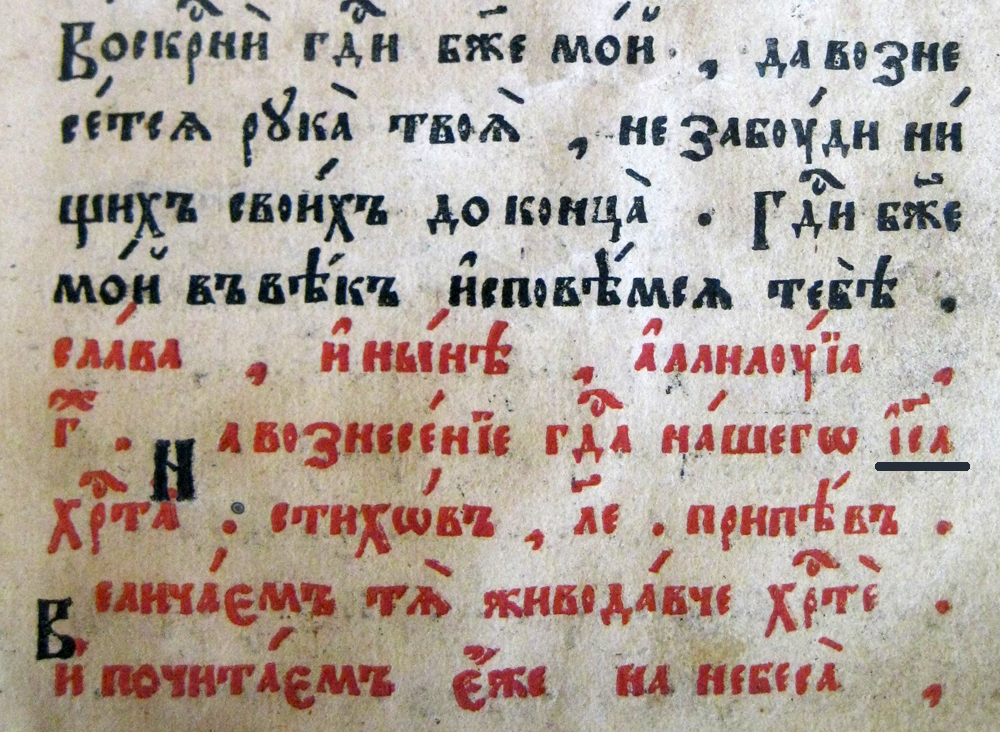

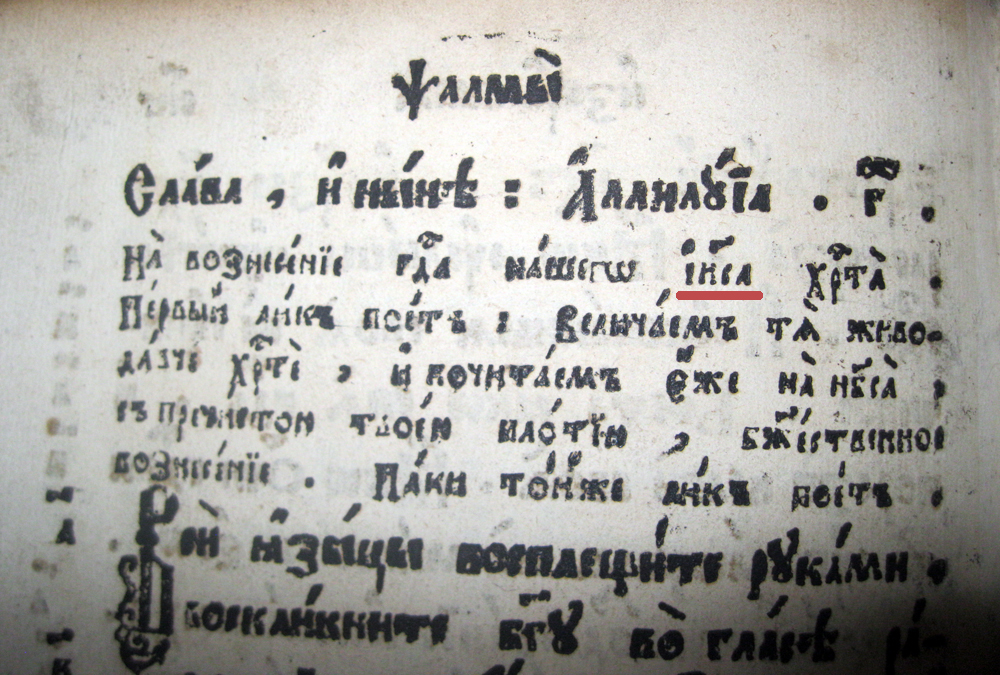

Если в «Поморских ответах» (1723), (рис. 1) — одном из главных апологетических сочинений старообрядцев — перечислено 58 пунктов, по которым реформированная новообрядческая церковь отличается от древлеправославной, то в «Щите веры» (конец XVIII века), (рис. 2) отмечено уже 131 изменение!

|

|

|

Рис. 1 |

Рис. 2 |

Непоследовательный и непродуманный процесс создания новых книг затянулся, работа продолжалась до самого конца XVII века. Так, последним неправленым изданием Псалтири считается издание 1654 года, первым правленым — издание 1658 года.

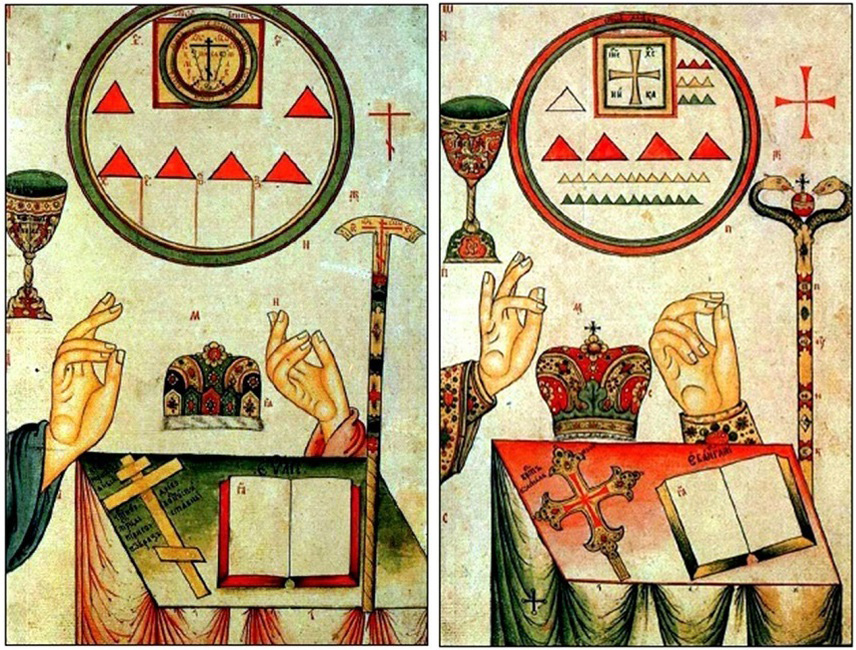

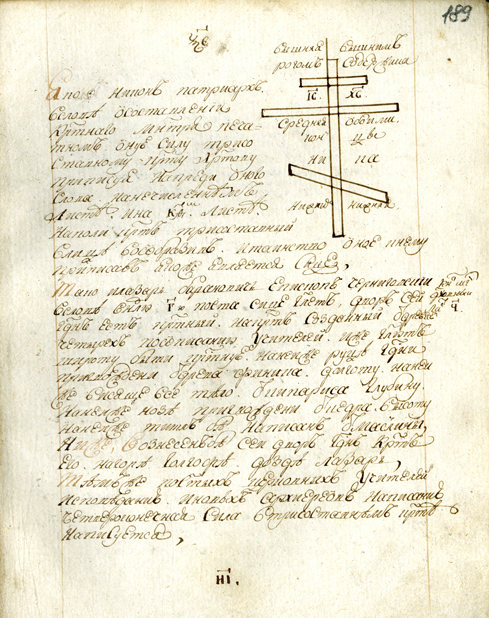

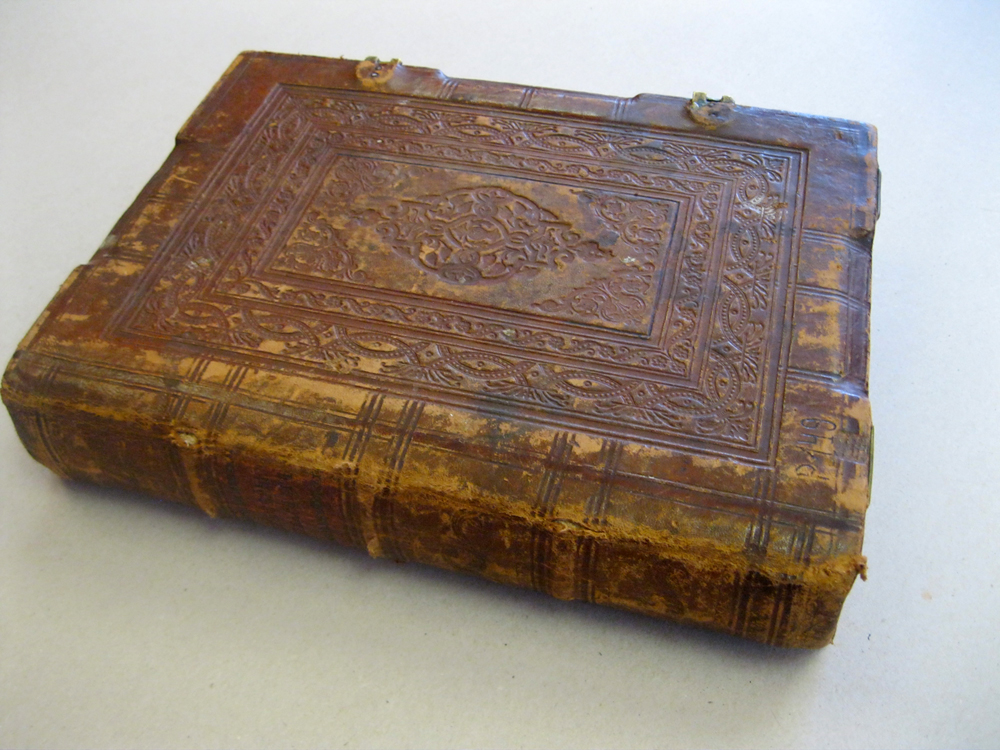

В 1657 году Московский печатный двор выпустил промежуточный вариант текста, в котором некоторые правки уже имеются, другие — еще нет. Данный вариант Псалтири 1657 года сохранился лишь в трех экземплярах на территории Российской Федерации, а информация о нем зафиксирована только в документах Российского государственного архива древних актов. Примечательно, что два экземпляра Псалтири, не прошедшей тотальную никоновскую справу, хранятся на территории Архангельской области: в библиотеке Антониево-Сийского монастыря и в Красноборском историко-мемориальном и художественном краеведческом музее им. С. И. Тупицына (третий — у частного коллекционера из Челябинска).

|

![Псалтирь. [Москва : Печатный двор, 6 марта 1657]. Из библиотеки Антониево-Сийского монастыря Псалтирь. [Москва : Печатный двор, 6 марта 1657]. Из библиотеки Антониево-Сийского монастыря](/upload/medialibrary/c9a/c9a16a31a36069777e5980b8f9e15bff.jpg)

|

|

Рис. 1. Псалтирь. Москва : Печатный двор, 18 июля 1652.

Из библиотеки Антониево-Сийского монастыря

Рис. 2. Псалтирь. [Москва : Печатный двор, 6 марта 1657].

Из библиотеки Антониево-Сийского монастыря

Рис. 3. Псалтирь. Москва : Печатный двор, июль 1690.

Из фонда Архангельской областной научной библиотеки им. Н.А. Добролюбова

Дополнительные трудности создавало и то, что на протяжении всего этого времени вносились изменения в само богослужение, что следовало отражать в текстах книг.

Обрядовая сторона веры была очень важна для русского религиозного сознания, поэтому все нововведения патриарха Никона воспринимались как отпадение от истинного православия. Не способствовали принятию реформ и силовые методы их реализации. Протесты на религиозной почве сливались с антифеодальными протестами против усиления царской власти и закрепощения крестьян, напряжение в стране нарастало. В 1667 году принимать новые книги отказался богатый и влиятельный Соловецкий монастырь.

Из фонда АОНБ

В ссылке продолжал свои проповеди харизматичный протопоп Аввакум, ставший одним из самых ярких «расколоучителей». Большой Московский собор 1666–1667 годов наложил анафемы на старые книги и обряды, назвал их сторонников еретиками и раскольниками и фактически узаконил их преследование. Однако несмотря ни на что движение старообрядчества жило, а память об основоположниках и лидерах раскола бережно сохранялась в рукописном и печатном виде.